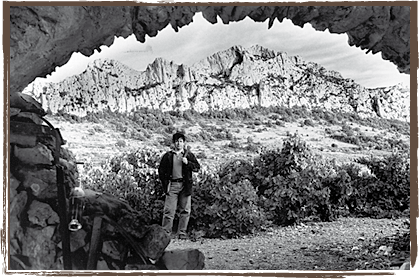

Perdu dans un désert de garrigues, entouré de murets de pierres sèches, le Clos des Fées ressemble à une image de carte postale. Ici, les vignes ont été plantées à la pioche, au milieu des effleurements de roche mère, dans de petites poches d’argile pure, en zigzagant au milieu d’imposants chênes verts. Les pierres ont été sorties des vignes, une à une, à la main ou au cheval, puis patiemment et savamment empilées par des générations de vignerons, durs à la tache et peu avares de leur temps.

Ses vignes aux bras torturés, les anciens du village affirment que du plus loin qu’ils se souviennent, ils les ont toujours connues « vieilles ».

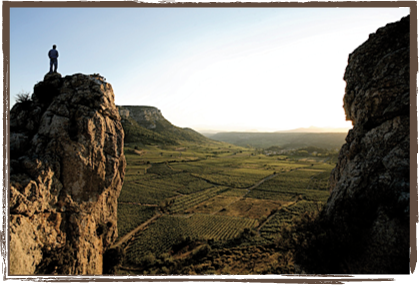

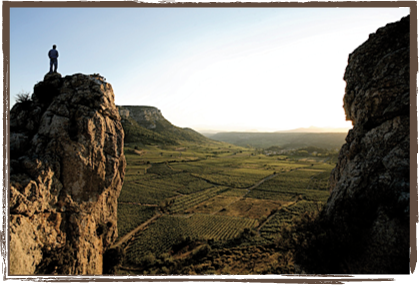

Au loin, les falaises bleues de Vingrau, presque verticales, sont là depuis bien plus longtemps, fouettées presque en permanence par la Tramontane. Au pied des Pyrénées, toute proche, la Méditerranée scintille. Si les fées, au Solstice, se réunissent encore et dansent, c’est ici qu’elles le font, dans ce lieu singulier, différent, mystérieux.

Sans vraiment réfléchir, guidé par mon instinct, c’est ici que j’ai choisi de vivre jusqu’au bout ma passion du vin. Tour à tour jeune sommelier, restaurateur, écrivain des choses du vin et du bien vivre, il m’a semblé clair, à une époque charnière de ma vie, qu’il me fallait entrer dans le «faire» pour enfin connaître, à défaut de comprendre, toutes les étapes qui font qu’un morceau de bois sombre donne naissance, des années plus tard, à un nectar qu’il est impossible d’oublier.

Quelques arpents de vieilles vignes, des ciseaux de taille, une piquette et un pulvérisateur à dos, bien des vignerons, ici, n’ont jamais travaillé qu’avec cela, loin d’une débauche de moyens et de techniques. C’est ainsi que j’ai commencé, un matin clair de 1997, sans argent, sans enjeu, mais empli de grandes espérances.

Très vite alors, la peau se colore et se tanne, les mains s’abîment, le corps tout entier souffre, se tend, se bloque même souvent. Je le sais aujourd’hui : la vigne, dans sa réalité quotidienne, s’éloigne résolument de l’ambiance feutrée des restaurants de luxe.

Conseils, essais, recherche d’un style, discussions et débats sans fin, les premiers vins du domaine sont un miracle d’amitié, d’attention et surtout de solidarité, mot qui possède encore un sens dans le monde du vin.

J’hésite souvent à raconter, aujourd’hui, le premier millésime du Clos des Fées, car personne ne semble me croire. Au fond d’une cave prêtée par un ami, nous ne pouvions souvent égrapper que lorsque lui-même avait fini sa journée. Je me souviens de quatre petites cuves en résine, d’une pompe digne d’un brocanteur, de toiles à beurre et de la force de nos bras pour tout moyen de pressurage, d’un râteau pour piger. Il y avait peu de raisin, dont certains grappillés dans des vignes abandonnées, et de longues heures de tri, chose assez logique, vu mon peu d’expérience à la vigne. Beaucoup de fatigue, un soupçon de désespoir, certains soirs, mais aussi beaucoup de gaieté, de passion et d’inconscience. Millésime chaud et sec, 1998 permet à nos idées et méthodes, nouvelles dans la région, de donner naissance à des vins différents qui, immédiatement, séduisent et montrent la voie : s’accrocher, continuer.

Miracle ! Dès le mois d’Avril, les vins sont vendus en primeur. Ouf : sans cela, impossible de continuer, faute de moyens. De toute façon, il faut travailler à côté, comme prévu, pour assurer le quotidien. Rassuré, notre banquier accorde un nouveau prêt. C’est le début d’une longue série…

L’année est marquée par l’aménagement du garage de la maison en mini-cave de vinification. On coule une dalle de béton, on installe le triphasé, on déménage les cuves et on en achète deux nouvelles, en inox. Sans groupe de froid, trop cher, on pompera l’eau fraîche et pure du lavoir, de l’autre côté de la rue, pendant les vinifications. Quand on a peu de moyens, mieux vaut avoir des idées….

Le vignoble augmente un peu. 7 ha en production, mais 15000 bouteilles seulement. Il faudra s’y faire, les petits rendements font désormais partie de nos gênes. 75 % des vins sont élevés en barriques neuves, en particulier une nouvelle cuvée vinifiée en demi-muids. La gamme s’étoffe. L’engouement pour les vins du Domaine est inespérée et la certitude d’être installé sur un immense terroir se confirme peu à peu.

9 hectares en production et premières plantations : 1,5 ha de Syrah qualitative sur des porte-greffes sélectionnés. Le coteau est rude et sacrément pentu. Aurons-nous un jour un tracteur pour labourer une telle parcelle ? Nous verrons bien. L’acheter, un jour ou l’autre, ne prendra que quelques minutes. La vigne, elle, met des années à pousser et à s’enraciner. En attendant, le motoculteur devra faire l’affaire. Nous faisons le choix de l’échalas individuel, gobelet oblige. On vient voir, discrètement, ces étranges piquets. On se moque. Puis, très vite, on copie.

Aux vendanges, la culture « grand cru » fait la différence. Rien ne remplace la main de l’homme. Étrangement, cette année là, tous les cépages atteignent leur maturité en même temps. Nous sortons la table de tri pour la dernière fois, mais nous ne le savons pas encore… Dans la cave, deux nouvelles cuves, mieux adaptées à nos faibles rendements, et une pompe périlstaltique pour un respect maximum du moût. Le parc à barrique s’étoffe, les conditions de travail s’améliorent. On commence à parler du Clos des Fées dans la presse. Mais l’émotion que provoque nos vins reste pour nous une surprise et un émerveillement.

Plus de 1 500 heures de travaux en vert nous permettent cette année là d’attendre que le raisin soit bien mûr avec une relative sérénité. Arrivée de Serge, qui prend en charge la vigne et nous apporte l’expérience et l’instinct de celui qui y est né. Le tracteur arrive aussi, plus vite que prévu, à pic pour préparer les nouvelles plantations (1 hectare de syrah, 50 ares de mourvèdre en sélection massale). Adieu motoculteur et brouette Solo . En vérité, personne ne les regrettera, tant leur maniement était pénible. Les atomiseurs à dos et à moteur, eux, ne disparaîtront sans doute jamais, irremplaçables dans les vignes les plus en pente.

. En vérité, personne ne les regrettera, tant leur maniement était pénible. Les atomiseurs à dos et à moteur, eux, ne disparaîtront sans doute jamais, irremplaçables dans les vignes les plus en pente.

Avec quatre personnes à plein temps, plus quelques saisonniers, pour 10 hectares en production, nous sommes désormais dans le ratio logique d’une exploitation qui prétend à l’excellence. Nous trouvons enfin à louer un petit chai pour les barriques, dans le village et ce sera donc l’année de la deuxième pompe périlstaltique : tant pis, nous garderons la SaxoVieille voiture de marque Citroen dont la fabrication a cessé en 1980…. La prise de risque est toujours plus importante. Pourtant, une seule pensée anime constamment notre quête : faire des vins magiques…

Les millésimes se suivent et ne se ressemblent pas. 2002 restera dans les mémoires comme un millésime jaloux, marqué par un ciel couvert tout au long des vendanges, aussi tardives qu’elles furent précoces en 2001. Des ciels d’anthologie, mais aussi beaucoup de questions et d’hésitation, pour ce qu’il faut bien appeler notre premier millésime difficile. Avec le recul, ce fut passionnant et plein d’enseignements.

Le respect absolu des vignes anciennes, plantées à 1,50 m au carré, nous décide à acheter un porte-outil hydrostatique à chenilles qui permet désormais de labourer pratiquement partout. Essentiel, cette année là, où les sols, labourés, recevront l’eau en profondeur. Au fil de l’avancée de l’automne, il nous faudra être sept pour passer et repasser en revue les quinze hectares en culture pour surveiller et toiletter chaque pied jusqu’au… 28 octobre.

Vins magnifiques, frais et mûrs à la fois, dont les qualités réelles exploseront au cours du vieillissement. L’arrivée d’un petit groupe de froid dans la cave permet de ne plus pomper dans le lavoir. Fin d’une époque, nostalgie…

Millésime de canicule. A Vingrau, les vignes sont habituées à souffrir du stress hydrique. Cépages comme porte-greffes sont sélectionnés pour cela depuis des siècles. Deux labours au chenillard et à la mule en fin d’hiver et en début de printemps, ont permis de détruire le chevelu superficiel, là où les tracteurs à roues ne pouvaient pas passer. Les racines plongent à nouveau, à la recherche d’eau et de nourriture, s’ancrent encore plus profondément dans la roche pour exprimer la vérité et la minéralité d’un terroir.

Petit blocage de maturité en septembre. Il suffit d’attendre et, doucement, tout rentre dans l’ordre. Carignan magnifiques, très tardifs puisque vendangés jusqu’au 23 octobre. D’’une fraîcheur à couper le souffle ils nous confortent dans l’idée de l’importance d’assembler tôt et d’élever les cépages ensemble. En bouteille, au vieillissement, les vins n’ont pas le caractère « cuits » que tous redoutaient. Nouvelle plantation à 12 000 pieds/hectare. Mais les sols ne sont pas assez préparés et, après deux ans de lutte épuisante, il faudra se résoudre à arracher un rang sur deux. La nature nous rappelle à l’ordre et à l’humilité.

Année de la maturité. L’exploitation atteint une vingtaine d’hectares. Cinq ne pourront sans doute jamais rentrer dans le garage, trop exigu, et cela nous oblige donc à ne garder que les plus beaux raisins. Pas d’angoisse, c’est voulu : comme toutes les vignes sont traitées «grand cru» et l’année magnifique, aux vendanges, le choix est cornélien, mais l’excellence préservée. Une vieille cave, dans le village, est rouverte et ses cuves béton sont réparées pour vinifier les «Sorcières» qui voient leur qualité encore améliorée par l’arrivée des raisins issus des plantiers de Syrah. Derrière le tracteur à chenille, un intercep ultra-sensible vient caresser les pieds des vieilles vignes qui se «moustouillent» (se «régalent» en catalan), d’être ainsi bichonnées. Plantation d’un petit bout de cabernet-franc en sélection massale, accompagné de quelques arpents de Tempranillo : un bon prétexte pour continuer à nous traiter de fous… Grands vins ET belle année pour les truffes, ce qui est rare.

Grand millésime, réussite exceptionnelle, pour les vins et pour le Domaine. En mai, la RVF annonce que nous sommes dorénavant « le Domaine n°1 en Roussillon ». De quoi donner envie à tout le monde de se surpasser… Hiver humide, peu de sorties de raisin sur tous les cépages et coulure sur de nombreuses parcelles de Grenache. Été chaud, mais sans sécheresse ni canicule. Grâce à deux nouvelles pompes à chaleur, nous pouvons désormais, souffler le chaud et le froid dans la cave. Deux nouveaux pulvérisateurs arrivent eux aussi à point nommé, la pression oïdium ayant été constante tout au long de l’été. L’équipe, très soudée, fait une campagne de travaux en vert exemplaire, alliant rapidité, précision et minutie. À la vendange, l’état sanitaire est parfait et la table de trie restera au grenier. Vinifications faciles. Vins riches mais tendus, précis, énergiques. Fruit éclatant et complexe. Qualité de tanin exceptionnelle, vins de garde qui se révèlent lors de l’élevage. Le millésime fera date.

Où l’on se rend compte que l’on pratique le « Kaisen » japonais sans le savoir… Un ami de passage nous en explique les principes, basés sur « l’amélioration progressive et constante de minuscules détails, dans l’espoir d’un produit apte à satisfaire le client le plus exigeant ». Cette année, nous aurons changé tout le matériel de culture, soit les trois tracteurs, préférant adapter le matériel à nos vieilles vignes plutôt que le contraire. Dans la voie de l’excellence, chaque détail compte… Un huitième collaborateur nous rejoint, alors que la superficie du vignoble frôle les 30 hectares suite à l’achat (déraisonnable…) d’un coteau de vieux Grenache abandonné que toute l’équipe s’acharnera à sauver pendant plus deux mois, sous un vent et des températures glaciales. Hiver froid et pluvieux, débourrement tardif, pas de pluie entre mai et mi-septembre, vendanges éprouvantes où il faut prendre des risques. Vinifications patientes pour extractions douces, vins concentrés et puissants au décuvage, que l’élevage révèlera. Année mémorable pour les cèpes.

L’année du vent. Au bas mot, 200 jours. Un marin ou une Tramontane froide et nerveuse, à vous glacer le ventre en hiver et vous rendre fou en été. Première récolte de la nouvelle parcelle de Syrah sur Granit de Lesquerde. Son nom, inhabituel, va sans doute encore nous faire remarquer. Le vin est exceptionnel, c’est tout ce qui compte. En Mars, alors que l’équipe commence à peine à souffler, on nous appelle pour tenter de sauver de l’arrachage 30 hectares de vignes et 40 d’oliviers abandonnés. Impossible. Pas les moyens, ni financiers, ni matériels, ni humains. Nous passons quand même jeter un œil. Coup de foudre. Pendant que l’équipe retrousse ses manches, on fait marcher nos neurones. Notre banquier suit. Grâce à l’aide de la Safer, nous voilà fermiers pour deux ans. Réussirons nous ? Mystère, mais les arbres et les ceps sont sauvés. Première récolte d’olives, de bouche et à huile. Vendanges faciles, sous le soleil et dans la bonne humeur. Levures un peu paresseuses. Au printemps, les sucres se terminent et les vins se révèlent : crémeux, sensuels, regorgeant de fruit et de tanins soyeux. En anglais, on dit « Pashmina tanins ». Pour fêter notre dixième vendange, on ne pouvait pas espérer mieux.

L’année « sœur Anne », à attendre de l’eau qui ne vint jamais. Hiver doux, sec, mais avec de petits orages printaniers parfaits pour accompagner le débourrement. Belles sorties de raisins. Et puis quatre mois de sécheresse. Des ciels gris, plombés, prêts à exploser, il y en eut bien 15 ou 20 jours pendant l’été. Mais de pluie, non, malgré nos souhaits, nos invocations, nos danses et nos chants… Les vignes, pourtant, restèrent très vertes, même au cœur de l’été, grâce aux entrées maritimes. Nous tentons, tel « le boa du Petit Prince qui avait avalé un éléphant », d’intégrer le Mas de la Chique, ses 15 000 oliviers et ses vignes, abandonnés. Pluies divines le 11 septembre qui revigorent les vignes assoiffées et nous permettent de vendanger des raisins luisants, d’un noir d’ébène. Vinifications sans problème, vins sexy malgré leur tannins bien présents. Premier millésime de notre nouvelle cuvée de Cabernet-Franc, « un faune avec son fifre sous les oliviers sauvages ». Les 849 bouteilles s’arrachent en cinq jours. Sur l’étiquette, le faune vieillira avec nous, chaque année. Minuscule récolte d’olives vertes, magnifiques Lucques noires.

Le millésime où il fallait beaucoup d’humilité. Avec la tolérance, les deux vertus majeures, d’après Confucius… Hiver froid, beaucoup de pluies en décembre. Tempête mémorable en février, qui mutile le grand chêne du Clos des Fées. Belle sorties, floraison homogène dans un printemps parfait. Beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de Tramontane pendant l’été, sans une goutte de pluie entre juin et fin octobre. C’est l’année ou la maîtrise de l’herbe était la clé de tout, tant la concurrence hydrique était forte… Si nous avions encore un doute sur l’importance du labour, le voilà dissipé. C’est clairement, pour moi, la clé du maintien de l’élaboration des grands vins en période de réchauffement climatique. Si cultiver plus de 100 parcelles nous fait souvent tourner en bourrique tout au long de l’année, dans ce genre de millésime, on bénit le ciel d’avoir une telle diversité de terroirs, précoces, tardifs, afin d’avoir à sa disposition, au moment des vendanges, une palette de raisins aussi diversifiée. Grande année pour les olives

Hiver sec et froid jusqu’en mars, avec des pluies régulières, sans excès notables. Été sec, juillet très chaud, belle pluie le 23. Août brûlant et donc année « normale » ici : chaude, sèche, où il fallait attendre pour débloquer les maturités phénoliques. Après douze vendanges, je ne suis plus le jeune homme inexpérimenté du début ; j’ai appris à laisser le temps au temps. L’équipe est désormais solide et, pour la première fois, j’ai l’impression de pouvoir enfin prendre un peu de « hauteur », de m’éloigner un peu de la fureur quotidienne pour réfléchir à ce qu’il faut faire ou ne pas faire, les deux étant tout aussi importants.

Changement – léger – dans l’élevage du Vieilles Vignes, avec l’affinage des Grenache noir en petite cuve béton. Un peu plus de Mourvèdre, aussi, cette année là, dans le Clos des Fées, car il était magnifique. Une nouvelle cuvée, « Images Dérisoires », à base de Tempranillo, assemblée par pure intuition avec un peu de Carignan noir, vient compléter ma trilogie de vins « étranges », mon espace de liberté.

Qu’est ce qu’un millésime du siècle ? Une qualité exceptionnelle. Une impression d’abondance. Une sensation de «facilité» tout au long du cycle de végétation. Des vendanges joyeuses, longues et sereines. Des vins bons dès l’écoulage, qui le resteront jusqu’au dernier jour de leur vie, sans doute, dans très, très longtemps. Si telle est la définition d’un « millésime du siècle », alors 2011 est de ceux là, pour nous, en Roussillon.

Pluie au printemps, belles sorties sur tous les cépages, floraison magnifique, été frais, gris, mais sans pluie, 60 jours de beau temps pendant les vendanges, pourtant sans une journée à plus de 30 degrés, nuits froides, nous aurons eu tout le temps pour vendanger et vinifier des raisins magnifiques. A mi-récolte les cuves sont pleines et l’on sait que, peut-être, on ne pourra pas tout rentrer. Le beau temps permettra d’attendre, parcelle après parcelle, que le dernier raisin soit parfaitement mûr. Concentration, finesse et surtout un fruit exceptionnel. Une année de rêve, dont on parlera longtemps.

« La chance sourit aux audacieux ». Enfant, j’adorais ces vieux proverbes. En grandissant, leur justesse m’étonne toujours. Lassé de nous voir nous plaindre de tant de projets et de si peu d’argent pour les réaliser, un client nous lance, à la fin d’un déjeuner dans les oliviers : « Et que diable feriez-vous si vous aviez dix millions d’euros ? ». Bonne question. M’attaquer, entre autre, à ce coteau qui me fait rêver depuis dix ans et que j’ai patiemment remembré, parcelle après parcelle, tout en étant persuadé que je n’aurais jamais les moyens de le remettre en culture.

La banque ? Impossible. Un actionnaire ? Nous perdrions notre liberté. Et si nous demandions à nos clients ? L’idée fait son chemin, puis s’arrête, reprend, se meurt devant un mur de complexités administratives et de plus-values potentielles à payer alors même que nous n’aurions rien vendu. Puis un déjeuner, un nom qui en appelle un autre, un conseil – génial – des courriers, des idées, une possibilité et fin 2011, cent clients deviennent actionnaires du Clos des Fées. Plus que l’argent, qui ne manquera plus jamais désormais, nos partenaires nous donnent du temps, celui qui permet d’accélérer et celui qui permet de ralentir. Une nouvelle dynamique s’enclenche.

Hiver atroce. Froid, gris. Trois énormes pluies, à deux mois d’intervalle mettent à mal nos velléités de plantation. On s’attaque à la réhabilitation d’un coteau extrême avec l’idée farfelue d’y planter du… Pinot Noir. Défrichage, défonçage, tout est emporté trois fois mais l’eau nous montre où elle veut passer et où nous devons respecter ses désirs. L’espoir se mêle de crainte, car je sais que dans dix ans, il nous faudra peut-être arracher, faute de résultat.

Printemps glacial. Coulure historique sur le grenache, surtout sur les parcelles les plus tardives, à 400 mètres d’altitude, taillées tard. Conditions parfaites ensuite sauf pour ceux qui avaient négligé le fameux « cuivre du quinze août » qui permet d’éviter le mildiou mosaïque et donc de vendanger à maturité. Quinze jours de retard, finale le 28 octobre, date où les générations d’avant terminaient les vendanges.

Millésime de grande garde, glorieux dans tout le Languedoc-Roussillon où l’on produira quelques-uns des plus grands vins français. Décision d’embouteiller une quantité déraisonnable de jéroboams pour les générations futures. Clos des Fées précis, le Carignan, magnifique, compensera le déficit en Grenache. Charmeur dès le départ, sur le poivre noir, les épices, la confiture de framboise, finale réglissée, complexe sans doute dû au mois de septembre particulièrement froid.

Printemps froid, tardif, pluvieux. Belles sorties, floraison exceptionnelle sur Grenache. Été chaud mais pas caniculaire, vent presque permanent, de caressant à insupportable. Fenêtre de traitements extrêmement courte, un Dieu farceur semblant prendre un malin plaisir à nous obliger à ne traiter que les nuits de fin de semaine.

Parcelles vendangées dans l’ordre, tardivement, dans de parfaites conditions, à maturité. Pause pour réaliser notre traditionnel «toilettage avant vendange» où chaque grappe est examinée.

Vint alors le Drosophilia Suzuki… En quelques jours, génération après génération, l’insecte ravageur japonais commença à envahir toutes les vignes de la région. « Ça décroche », entendait-on ici ou là. Mais rares sont ceux qui avouèrent, cette année, que la fin des vendanges fut décidée non pas par la volonté humaine mais par celle d’un minuscule insecte donc le rostre, dentelé, lui permit de piquer même les raisins sains. Il ne nous manquait heureusement qu’une dizaine d’hectares à rentrer. On déplace en urgence tous les cueilleurs d’olives vers les vignes. Une équipe d’une trentaine de personnes trie les raisins sur pieds, faisant tomber dans les grappes le moindre grain touché. Derrière, une dizaine de cueilleurs et de porteurs coupèrent ce qui restait par la suite. Deux hectares ne seront pas vendangés. « Clos des Fées » riche, articulé autour de tannins flamboyants. Texture bouleversante et fruit grandiose pour une Petite Sibérie taillée pour durer.

L’année de la transhumance. Quitter le garage nous brise le coeur. Dix-sept ans à faire du vin à la maison, sentir les parfums depuis son lit, descendre au milieu des repas pour vérifier une température.

Impensable de défigurer la vallée, direction Rivesaltes. Nouvelle cave. Ce n’est plus elle qui va décider, me contraindre, mais bel et bien moi. La technologie dans le vin, c’est comme l’argent au poker, il en faut pour s’asseoir à la table de jeu, mais ce n’est pas pour cela qu’on va gagner. Pressoir à la pointe avec drains réfrigérés, cuves tronconiques inversées, petit chai à barriques enfin climatisé, le nécessaire et le suffisant. L’humain reste au cœur du process et c’est lui qui décide, faillible bien sûr, mais pas question qu’une machine applique une recette, sous peine d’uniformité générale. Certains payent cher cette erreur, nous ne la ferons pas. Un peu de tension en me rappelant une conversation avec Marcel Guigal sur la flore levurienne présente dans les caves et l’importance de la maintenir. On transporte toutes les cuves vers la nouvelle cave, on espère que les levures vont suivre.

Vendange généreuse, immense millésime avec ce velouté unique que l’on doit aux grands argilo-calcaire de Vingrau, avec en plus ce côté lumineux, cette énergie qui donne l’impression que le vin est habité par une vie propre. Notes époustouflantes dans le Wine Advocate avec une salve de 97/96/96/95/93/93. Carton plein et meilleurs notes du Languedoc-Roussillon tout entier.

La plus petite vendange en volume depuis que le département tient des statistiques. Automne doux, hiver sec, printemps sans une goutte de pluie ou presque, la vigne, pourtant habituée aux conditions semi-désertiques du Roussillon, s’est préparée à l’été, comme si elle était « prévenue » : pousses faibles, peu de feuilles pour éviter l’évapo-transpiration. Coulure générale sur le Grenache suite à un épisode de chaleur pendant la floraison. Moins de 400 mn sur l’année, on n’a pas du faire plus sec en France cette année-là.

Beaucoup d’énergie, de travail, de réflexion pour s’adapter tout au long de l’année : amendements organiques adaptés, renfort en oligo-éléments en foliaire après analyse des pétioles, nombreux labours légers pour injecter de l’air en surface et créer une zone de dix centimètres en utilisant l’air comme isolant, comme je l’ai vu faire en Sicile.

Vendanges rapides, petites baies bien sûr, mais gorgées de soleil ; cuves à moitié pleines mais fruit intense et délicieux. Après six mois d’élevage et une sélection serrée, il faut se résoudre à annoncer la plus petite récolte de Clos des Fées. Mais l’assemblage, puissant, me comble.

Millésime complexe, versatile, rapide et lent à la fois. Vendanges précoces dans la plaine (début le 8 août…), tardif sur les hauteurs (fin le 8 octobre). Vendanges pénibles faites d’accélérations et de moments d’attente. Deux vendanges, en somme. La première s’achève. Les raisins ne m’inspirent pas plus que ça. Beaux, sans plus. Millésime moyen en perspective ? Mais voilà que quinze jours après, on démarre les coteaux. Immédiatement, la cave embaume, on sent que quelque chose se passe.

Le gel, puissant, de l’hiver, est sans doute la raison de ces différences. Débourrées avant le gel, les vignes ont suivi un itinéraire (il fait froid, accélérons); après le gel, un autre (il fait froid, ralentissons). Enfin, peut-être. Fin des Mourvèdre plus de deux mois après les premiers blancs. A l’écoulage, je cherche vainement les vins que je pensais moyens : ils ont disparu, remplacés par des jus texturés, aromatiques, des textures denses : c’est un très grand millésime. Équivalent au légendaire 2007, encore en devenir.

Plantation de Vermentino sur Espira de l’Agly sous les moqueries joyeuses des voisins, dont certains me prédisent que rien ne poussera. Mais voilà j’aime parler aux anciens et quelqu’un m’a raconté qu’ici, il y a vingt ans, la vigne était bien belle. Rira bien qui rira le dernier.

L’année Mildiou. Certains, ici, pensent qu’il n’existe pas. Le climat a changé, les années pluvieuses sont un souvenir que les vieux racontent mais on ne les écoute pas. Le problème du Mildiou, c’est que, quand on le voit, il est déjà trop tard.

Serge, à lui, on ne la lui fait pas. Il est du Rhône et, dans ces régions on sait qu’il peut tout détruire. La maladie est « modélisée ». En fonction de chaque averse et des températures, on sait qu’il arrive.

A la sortie de l’hiver, un peu par hasard, un ami journaliste m’a conseillé un vieux livre écrit en 1930, « comment combattre le mildiou de la vigne », de Joseph Capus. Je l’ai acheté, l’ai lu, l’ai suivi : on commence à traiter les sols, à doses infinitésimales et on recommence après chaque averse ou chaque labour. Année de lutte, merci à la météo à quinze jours, qui nous permettra même de traiter au cuivre sous la pluie, avant que les sols ne détrempent.

Suivent six mois de sécheresse extrême. Vendanges qui n’en finissent pas, jusqu’au 17 octobre, où la nature donne le clap de fin : 100 mm de pluie en quelques heures, tempête, mais eau salutaire. Clos des Fées 2018 particulièrement aromatique, d’un équilibre confondant qui n’aura qu’un problème, passer après 2017, un diamant. Le temps les départagera.

Le feu dans les vignes. Le 28 juin, un épisode de canicule extrême accompagné d’un sirocco brûlant dévaste les vignes de ceux qui n’avaient pas regardé la météo avant et passé du soufre, parfois la veille. 52° dans le Gard. La météo à dix jours nous a sauvé. En mai le temps passe au froid, brutalement, puis fait place à un été caniculaire. Récolte précoce dans la plaine, car la vigne décroche, puis, le 12 septembre, pluie magique qui relance les maturités et ralentit le cycle pour un murissement long et profond.

Syrah somptueuses, Mourvèdre à se damner, les assemblages sont évidents. Le chai de première année est plein, pour la première fois car j’ai cassé ma tirelire pour faire le plein de barriques neuves. Dès le printemps, les vins se goûtent formidablement bien, en place, évidents. J’ai envie de chanter. Clos des Fées en lévitation entre puissance et tension, petite Sibérie tramée, affutée comme une épée, presque noueuse en finale. Le millésime me survivra.

L’année du Covid, bien sûr… En février, confinement général. Nos fidèles tractoristes pensent à retourner en Pologne, inquiets pour leurs familles. Il pleut sans cesse et tout devient très compliqué. Pendant dix jours, nous cherchons des solutions alternatives et un avenir potentiel se dessine : perdre 100 % de la récolte. Tout le monde est solidaire, le travail reprend – la lutte, plutôt – dans une année où, au printemps, la pluie n’arrête pas.

On le sait désormais, les années à Mildiou demandent plus de travail mais sont généreuses, d’autant qu’un été sec et chaud permet des vendanges parfaites. La cave tient le rythme, les vendanges sont intenses, le millésime de Sorcières est sans doute un des meilleurs et le Domaine de la Chique est indiscutable. Peu de Clos des Fées, sélection drastique.

Rencontre avec Jean-Yves Bizot. Émerveillement réciproque. Cuve bois, vendanges entières, sans soufre, ne pas intervenir. Le projet pinot porte ses fruits et le vin nous transporte, provoquant ce « supplément d’âme », que, huit ans avant, nous espérions. Le coteau a bien changé… Un nouveau projet se dessine.